来源:华中科技大学出版社《犊皮纸博物画收藏:艺术与科学的交融》

[编者按]

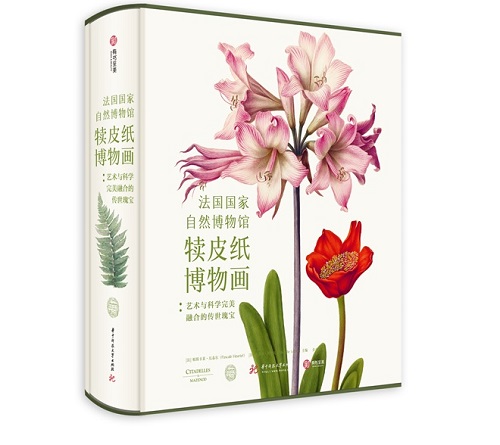

法国国家自然博物馆收藏着世界上最丰富的犊皮纸博物画,通过近四个世纪的收藏,犊皮纸博物画以独特的方式记录了“生物的多样性”,《法国国家自然博物馆犊皮纸博物画》一书正是以精致的印制在向这一历史遗产致敬。本文选自该书的《犊皮纸博物画收藏:艺术与科学的交融》一文,澎湃新闻获华中科技大学出版社授权刊发。

卢瓦尔河畔矗立着国王路易十三之弟奥尔良公爵加斯东最喜爱的府邸布卢瓦城堡。17世纪30年代末,堡内耗巨资养护着一座植物园,园内奇花异草荟萃。加斯东亲王本人嗜花,且是个中行家。他提出将这些珍品精准地绘制下来保存,犊皮纸博物画收藏因此诞生。

过去的几个世纪,在自然科学领域,图画比博物学家更重要。后者往往是学究之士,研究的标本非自己获取。因此,为了再现干燥的植物标本及或因光照褪色的鸟类标本的原本面貌,素描或水彩画的作用就显得尤为重要。事实上,自17世纪初,画集数量大增,尤其是植物画册。这些画或绘于犊皮纸上,如1610年让-勒罗伊·德拉布瓦西埃(Jean Le Roy de La Boissière)的画集。它们或是雕刻版画,如皇家花园总管居伊·德·拉布罗斯(Guy de La Brosse)订购,由亚伯拉罕·博斯(Abraham Bosse)绘制的蚀刻版画;亦如被法国科学院认定为亚伯拉罕·博斯、尼古拉·罗贝尔和路易·德·沙蒂永(Louis de Châtillon)合作的著名画集“国王的植物”(Plantes duroi)。这些“花匠”促进了人们对花束及花冠的喜爱。众多留传下来的图画文献往往具有极高的美学价值。总之,这些作品在时间的长河里逐渐成为了一类兼具感性审美和理性科学的艺术形式。

犊皮纸博物画收藏由亲王加斯东开创,由太阳王路易十四沿袭发展。毋庸置疑,它带着“皇家”属性,蕴含两王的缩影。旧制度末期,犊皮纸博物画被放置在红色摩洛哥皮制大画夹内,保存在国王图书馆 。作为珍宝之一,藏品亦会被拿出来向贵客展示。18世纪及至19世纪,不少犊皮纸画师都与宫廷有密切往来。马德莱娜·巴瑟波特(MadeleineBasseporte)为路易十五的女儿授课;皮埃尔-约瑟夫·雷杜德(Pierre-Joseph Redouté)是玛丽·安托瓦内特王后的陈列室画师,之后成为约瑟芬皇后在马勒梅松(Malmaison)的常客,曾获国王查理十世颁发荣誉勋位勋章,也曾教导王后玛丽-艾米莉(Marie-Amélie)——国王路易-菲利普(Louis-Philippe)的妻子。

自始至终,犊皮纸博物画收藏不仅重视绘画作品的科学性,同时也关注藏品的完整性。除了精美绝伦的画作之外,犊皮纸博物画藏品很早就纳入了五十多幅普通的蘑菇犊皮纸画。这些蘑菇图临摹了1672年去世的多米尼加生物学家巴雷利耶(Barrelier)绘制的素描。此外,藏品还收录了几幅美学以及科学价值仍有争议的佚名犊皮纸博物画以及三十多幅其他作品。后者图中有文字说明:“描绘昆虫及其蜕变过程,均选自宫廷细密画师克洛德·奥布列(Claude Aubriet)自1710年开始绘制的巨著。”

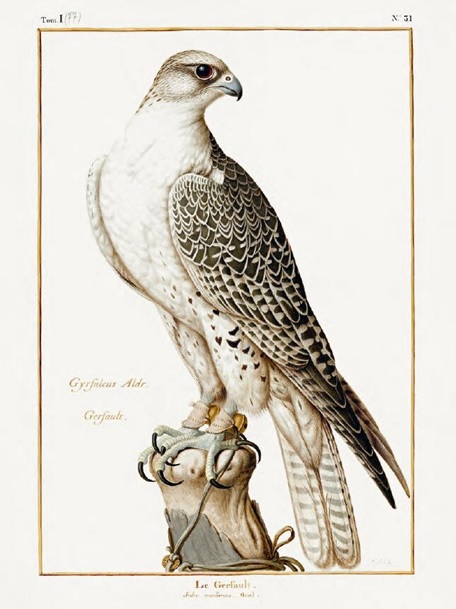

由此可知,在其发展历史上,犊皮纸博物画收藏在科学与艺术的共同庇护下逐步壮大。直到旧制度末期,艺术似乎都占上风。虽然王室的犊皮纸博物画收藏以科学严谨为宗旨,但是藏品主要供艺术鉴赏使用。画作绘制的对象,通常为艳丽多姿的花鸟,其选择也经常受流行趋势影响:17世纪,尼古拉·罗贝尔等人绘制了大量郁金香画(拉布吕耶尔(La Bruyère)曾讽刺郁金香爱好者);马德莱娜·巴瑟波特等人画的几幅贝壳画,在当时的博物学陈列室里风靡一时。所有这些水彩画均画在珍贵的载体,即犊皮纸上,许多著作曾对此技艺作过详细描述。这些艺术家才华横溢,除了给犊皮纸博物画收藏绘图以外,还接受其他委托。丹尼尔·拉贝尔(Daniel Rabel)作为个中翘楚,于1625年绘制了王宫舞会的服饰;尼古拉·罗贝尔为《朱莉的花环》(La Guirlande de Julie)绘制插图,此书于1641年被赠给朱莉·当热纳(Julie d’Angennes);1688年,让·茹贝尔(Jean Joubert)为太阳王的羽管键琴绘制装饰画;甚至克洛德·奥布列,作为图尔内福(Tournefort)著作的专属插画师,也曾于1708年暂弃主职而为孔代公主的书籍绘制扉画“弹奏竖琴的大卫”。在路易十六统治末期,热拉尔·范·斯潘东克作为宫廷细密画画师,也曾在糖果盒或鼻烟盒上作画,作品极受富人追捧。

博物画通常没有布景。绘画对象被置于白色背景中,学者似乎仅想对它们进行描述和分类,而杜绝其他细节。事实上,这是行规,是犊皮纸画师在大部分创作过程中都遵守的规则。当然,总有越矩的时候。有些画家有时大胆行事,将物种图样,通常是动物,绘制成一幅精美小画。尼古拉·罗贝尔曾为“高卢柽柳”(Tamarixgallica)的花朵简单地添上一只蝴蝶,为白鹭添加秀美的风景,也将一对黄鹂栖在果实累累的樱桃树枝头。克洛德·奥布列画笔下的那只小野鸭生活在鲜花遍地的峭壁上,他画笔下的卡罗莱纳州鳄鱼的背景带有新世界色彩。然而这些实例仍属罕见。博物画布景几乎都是要么墨守成规,要么彻底异想天开。这点在当时的印刷品中也通用。布丰(Buffon)曾要求德·塞夫(De Sève)丰富《博物志》(Histoire naturelle)插画,他并不在乎图画是否科学精准。而且只有极少数作家能够自己动手再现动植物及其生存的自然环境,如荷兰的玛丽亚-锡比拉·梅里安(Maria Sibylla Merian)或英国的旅行家、画家和雕刻家马克·卡茨比(Mark Catesby)。但是画家若过度重视构图优美,将艺术审美优先于科学真实性,将会遭受责难。

博物画的色彩运用也值得我们关注。艺术家当然对此非常重视:鲜艳夺目的羽毛、色彩细腻的花瓣都是他们的最爱。然而,博物学家,尤其是植物学家,习惯使用标本,色彩对他们来说是次要的。1700-1702年,克洛德·奥布列陪同图尔内福在地中海东部地区游历。他无法随时为绘制的植物博物画上色,因此他只将主要作品进行水彩上色,对于其他作品,他说:“如果时间允许,我就注明颜色。”然而,一回国,他就为犊皮纸博物画收藏重绘作品并上色,即使他仍时间有限。1763年,在《植物家族》(Familles des plantes)的序言中,米歇尔·阿当松(Michel Adanson)甚至提倡用镌刻取代绘画,以便更精准地表达植物的所有细节。犊皮纸博物画画家期望创造艺术品,但是18世纪的植物学首要关心的仍是对植物进行分类,色彩对其而言并不是一种分类标准。

直到旧制度末期,犊皮纸博物画藏品仍属国王的个人财产,保存在他的图书馆内。然而,继科尔贝以及路易十四去世后,皇家对此兴趣渐淡。相反,国王花园与藏品关系逐渐密切。自1708年开始,藏品画师列入国王花园预算,而不再归属王室。自1735年起,《皇家年鉴》(l’Almanach royal)开始记录画师姓名。总管及教授亦记录在册,三者通常有密切往来。

因此,当君主制垮台后,国王花园的教授便提出将犊皮纸博物画藏品收归花园所有。1793年6月10日,国会法令满足了他们这一请愿,国王花园亦变身成国家自然博物馆。至此,尽管犊皮纸博物画藏品仍享有艺术盛誉,但是随着探索新世界带来的大量新物种的发现,它们成为了科学和博物记载的重要手段。博物画将继续使用珍贵的犊皮纸做载体,但是随着社会发展,纸质水彩画也被纳入收藏范围。博物馆成立后,最后一位宫廷细密画师范·斯潘东克成为图像学教授,这门学科非常重要,可与植物学或比较解剖学相媲美。但是,这位图像学新教授不再进行绘画创作,只负责教学工作。他于1822年去世后,该职位被取消,被动物、植物画师两个职位所取代。直到帝国的末期,个别画家仍执着于布景,尤其是尼古拉·马雷夏尔(Nicolas Maréchal),他因精准刻画大自然而扬名,但有时他却不吝啬笔墨去丰富他的描绘对象,例如,为君士坦丁母狮添加三只幼崽,或者将叟猴倒映在冰面,并附箴言:Nosce te ipsum(认识你自己)。亨利-约瑟夫·雷杜德也是这方面的行家,他在埃及时于细料版纸上绘制椰子棕,背景为沙滩,树旁还有一人,这是藏品中唯一带有人物的作品。此外还应提到阿贝耶·德·封丹(Abeille de Fontainne)和皮埃尔-弗朗索瓦·德·瓦伊(Pierre François de Wailly)。然而,这些作品的构图无法与同时代某些著作中的彩色插图相提并论,例如罗伯特-约翰·桑顿(Robert John Thornton)的《花之神殿》(The Temple ofFlora, 1807),亦或约翰-詹姆斯·奥杜邦(John James Audubon)的闻名遐迩的《美洲鸟类》(Birds of America,1827—1838年)。帝国后期,除极少数例外(如菲尔明·博库尔(Firmin Bocourt)绘于1854年的眼镜蛇),画作布景彻底消失。因此,1827年,在绘制埃及总督馈赠的长颈鹿时,尼古拉·于埃(Nicolas Huet)使用了纯白色的背景。只在随后为某一业余爱好者重绘此画时,他为之添加了风景和一位戴头巾的人物。

之后,犊皮纸博物画藏品成为了博物馆教授们工作的工具。1804年,一位博物学前教授受委托对藏品进行严格的系统归类。尽管归类工作不完善,却赋予了藏品新的身份。新增的博物画必须署名,此外还要根据林奈命名法进行命名,注明物种的原产地、与原型缩放的比例以及时间。博物画如涉及动物,常附上“参考活物”(d’après le vivant)或“参考展厅样本”(d’après un individu des galeries)。

至于那些著名插图中常见的按语“参考实物”(d’après nature),则通常仅表示画家参考了已出版的有效图像,尤其是在旧制度时期。当然,这问题还值得更深入探讨。16世纪,自皮埃尔·贝隆(Pierre Belon)之后,博物学家重视忠实于实物。但是,直到18世纪末,作品之间仍存在不断互相借鉴。博物画藏品内也有许多绘画显得“僵硬呆板”,不禁令人猜测它们是参照干燥的植物标本或者填充式动物标本绘制而成。伟大的艺术家尼古拉·罗贝尔的虹雉就是典型例子,但是在绘制其他作品时,他都前往凡尔赛宫动物园实地观摩。19世纪,自然博物馆的动物园为艺术家们提供了许多新的绘画对象,由此创作的作品往往附详细说明。例如在一幅菲尔明·博库尔署名的犊皮纸画作上,有文字说明:“第一头诞生于欧洲的河马,1858年5月10日出生于动物展览馆,存活10小时。为实际尺寸的1/4”。

作为科学工具,犊皮纸博物画收藏逐步向新的学科开放,如比较解剖学和古生物学,但与之相关的图画往往缺少美感。藏品也添加了一些具有划时代意义的版画,如1824年在瓜德罗普岛发现的人类骨架解决了当时的人类化石难题,该骨架图像就被纳入收藏。此外,旅行家的贡献亦受到重视,藏品收入了亨利-约瑟夫·雷杜德在埃及绘制于细料版纸上的五十多幅水彩画。

随后,博物画发展迈入低谷。这无疑与弗朗索瓦·勒瓦扬(François Levaillant)、让-巴蒂斯特·奥德贝(Jean-Baptiste Audebert)或康拉德-雅各·特明克(Conrad Jacob Temminck)印刷出版的彩色版画书所带来的竞争有关,也可能是受自然科学快速深刻的演变以及技术手段惊人的进步影响,尤其是显微照相术和摄影技术的出现。摄影术引起博物馆的极大兴趣。1853年,路易·鲁索(Louis Rousseau)和菲利普·波托(Philippe Potteau)开始发表《动物摄影》(Photographie zoologique)。同年,博物馆新增了一件罕见的菊石标本——美丽羊角菊石(Criocerasformosus)。摄影与犊皮纸水彩画同时进行记录,两种图像可以相媲美,让人无法取舍。

1850年以后,新增的犊皮纸博物画数量极少。它们由经常光顾自然博物馆的艺术家们绘制而成,这些艺术家通常非博物馆工作人员。1905年,用以增加藏品的年度经费被取消。但在自然博物馆内,科学和艺术始终结伴同行,犊皮纸博物画就是最好的证明。接替卓越前辈的当代画家也同样重视犊皮纸绘画的科学精确性。若这些美轮美奂的图画藏品真的不再被科学需要,它们的艺术价值也会永存,并继续为我们提供视觉盛宴。

《法国国家自然博物馆犊皮纸博物画:艺术与科学完美融合的传世瑰宝》,[法]帕斯卡莱·厄泰尔(Pascale Heurtel)、[法]米歇尔·勒努瓦(Michelle Lenoir)主编,金小燕译,华中科技大学出版社-有书至美2020年1月。

想拥有胡兵同款逆天好身材!本人教你练

想拥有胡兵同款逆天好身材!本人教你练 “糖主” 袁昊带你快速燃脂瘦身

“糖主” 袁昊带你快速燃脂瘦身 鬼马少女郑合惠子带你增强身体免疫力

鬼马少女郑合惠子带你增强身体免疫力 王子鑫带你塑造完美马甲线

王子鑫带你塑造完美马甲线 Gap紧急关闭纽约总部大楼

Gap紧急关闭纽约总部大楼 Versace与Armani推迟度假秀

Versace与Armani推迟度假秀 Sacai创始人接管Gaultier品牌

Sacai创始人接管Gaultier品牌 Gucci推迟2021度假系列大秀

Gucci推迟2021度假系列大秀 2020东京时装周因疫情取消

2020东京时装周因疫情取消

倪妮白色西装高雅质

倪妮白色西装高雅质 赵丽颖大片梦幻空灵

赵丽颖大片梦幻空灵 何穗极简风高级质感

何穗极简风高级质感

巴黎时装周华丽宫廷礼裙pk游乐园

巴黎时装周华丽宫廷礼裙pk游乐园 时话| 李宇春腕表比冰箱更精彩

时话| 李宇春腕表比冰箱更精彩 3.8节必买美妆大牌快上车

3.8节必买美妆大牌快上车 保持身材的秘密 袁昊的高效燃脂训练法

保持身材的秘密 袁昊的高效燃脂训练法

许魏洲灯芯绒西装配贝雷帽文艺复古

许魏洲灯芯绒西装配贝雷帽文艺复古 王一博西装眼镜诠释矜贵少年气

王一博西装眼镜诠释矜贵少年气 宋茜亮相国剧盛典 丝绒长裙优雅迷人

宋茜亮相国剧盛典 丝绒长裙优雅迷人 李现硬汉风写真曝光 湿发造型又酷又man

李现硬汉风写真曝光 湿发造型又酷又man

圣罗兰星钻MONOGRAM限量明彩笔

圣罗兰星钻MONOGRAM限量明彩笔 伊蒂之屋玩转色彩多色眼影盘

伊蒂之屋玩转色彩多色眼影盘 玛馨妮花语蜜润清漾丰盈洗护套

玛馨妮花语蜜润清漾丰盈洗护套

Burberry 2019春夏

Burberry 2019春夏 Fendi 2019春夏

Fendi 2019春夏 Etro 2019春夏

Etro 2019春夏 Christian Dior 2019春夏

Christian Dior 2019春夏

天猫精灵智能语音美

天猫精灵智能语音美