桃红梨白:媒体人、专栏作家葛怡然和好友们的分享平台。公众号:geyiran666。

文丨安可 葛怡然 图丨来源于网络

2014年1月28日,农历马年春节之前,山西盂县。

一场薄雪将大地遮白,二踢脚在冷风中清脆地爆响,纪录片《二十二》在一场乡村葬礼中拉开了序幕。

《二十二》刻意和镜头里的一切保持距离,隔着的那遥遥一步,由观众自己去完成。

去世的老人,叫张改香。19岁那年,她被日军抓进碉堡,整整十多天里,遭到日军残酷的性暴力侵害,命差点都丢掉。

日军侵华八年,至少有20万中国女性遭遇和张改香老人同样的伤害。70多年过去,她们大多已不在人世。

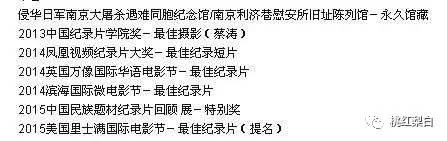

2012年,导演郭柯开拍《三十二》;2014年开拍《二十二》,2017年《二十二》公映。与这个时间线对应的人数是:32人、22人、8人。

习惯上,历史悲剧有它自己的视觉标签——暴力镜头、受害者照片、痛苦的回忆,当事人再次出现在人们的视野中时,往往成为罪恶的控诉方。

这当然是必要的,因为只有这样,才能最大限度地还原历史真相。

让人欣慰的是,《二十二》(包括之前的《三十二》)没有这样做,它似乎意识到了唤醒记忆而产生的“二次伤害”有多深,从而小心翼翼的、尽可能的回避了上面的视觉标签。

所以,影片中虽然有悲伤和泪水,更多的却是触动人心的感动。

连海报也是浅绿色,画面朴素而又温情。

《二十二》和《三十二》,想要表达的不是仇恨和痛苦,而是人性在苦难中的升华,就算苦难加身,也要好好活下去,不沉重不悲痛,反而乐观知足,当人生已至暮年,一切归于平淡。

这种平和冲淡,在3年前的《三十二》中,就已经体现出来。

2012年,广西荔浦“慰安妇”老人韦绍兰和她的日本儿子多年来艰难生活的故事,吸引了郭柯。

开始,他想拍成剧情片,将重点放在老人的回忆上,并且有所设计。谁知接触到了老人后,完全和他想像的不一样。

最后,《三十二》放弃了解说和扮演,镜头冷静地贴近,呈现出难得的“观察+诗意”。

远离了设计,一切更加真实。

2012年12月,韦绍兰老人已经92岁,牙齿掉光,头发全白,走起路来颤颤巍巍。

她隔三个月去镇上领回90块钱生活费,瘪着嘴自言自语地絮叨:“买什么呢,买白菜吃,白菜便宜。买一次菜要五块钱。”

日子苦到极处,反而不觉得苦,“多就多用点,没得就少用点,哪里会够,哪里会不够呢?!”

是啊,活在世上,既难且易,哪里会够?哪里又会不够!

虽然已经不再怨恨,但一日也不曾忘,苦难只不过被老人藏在了心里。

1944年10月,日军包围桂林。那一年,韦绍兰24岁。

“鬼子从横地过来,就举起刺刀来,我以为他举起刺刀来刺我,我慌死了,他举起刺刀来把我的背带割断,割断我一支背带。就这样,连同背的那个女儿一起被他们抓走了。”

当时韦绍兰并不知道自己被抓进了马岭慰安所。第二天,一个穿白白衣服的,要我们脱衣服。

像韦绍兰这样的女子,共抓了几十个。

三个月后的一个深夜,韦绍兰带着娃娃逃跑了,她借着朦胧的晨光没命地朝着日出的方向逃跑,两天后终于回到家。

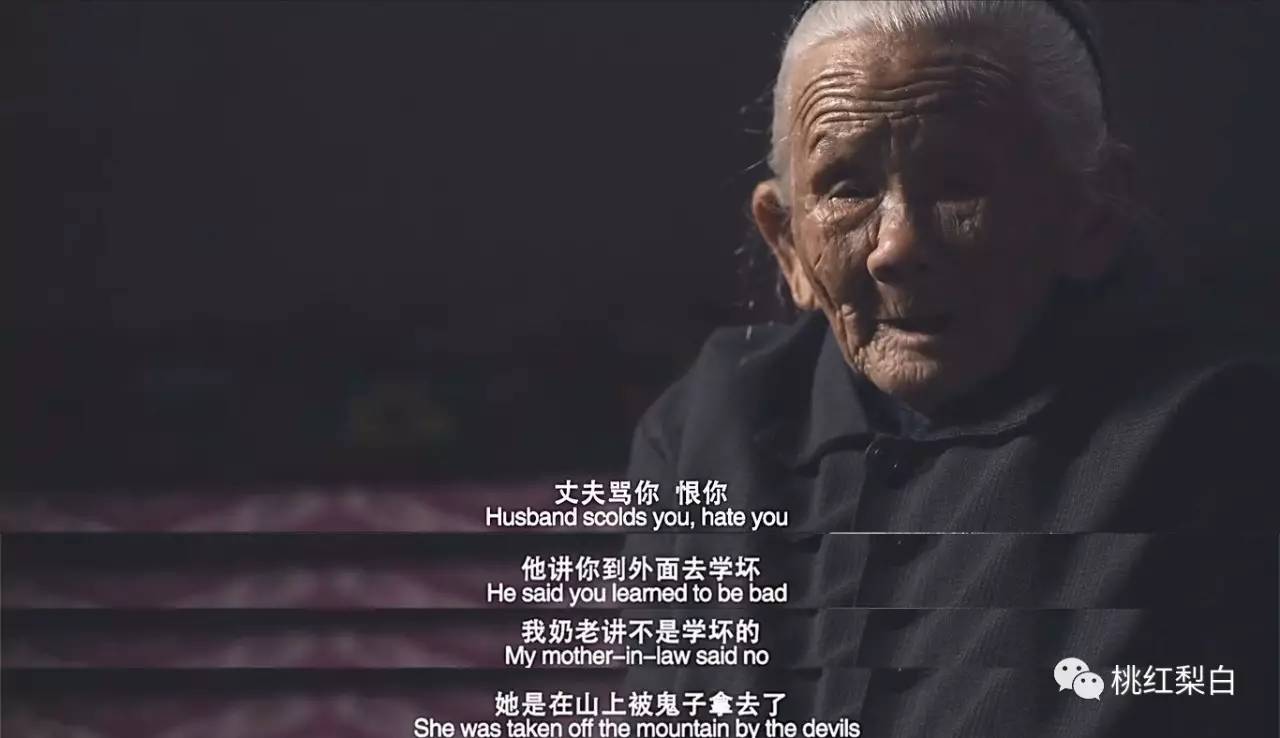

一直在平静诉说的老人,突然哭了起来,原来,当她死里逃生回到家时,却受到丈夫的责骂,说她到外面去学坏。

日本人的残害,只让她害怕,亲人的误解,却让她扎心。

她喝农药自杀,被人救起,没过多久,发现自己怀孕了。

1945年7月,韦绍兰生下儿子罗善举。好在丈夫并不因为他是日本人的种而打骂过他,只有一次,小善举将大便拉在了裤子里,丈夫打过他屁股。

但因为是日本人,罗善举也背负了一生的耻辱。

讲了六个妹仔,都不成事,人们都说,“嫁什么人不好,嫁个日本人”。

尽管一生苦难相随,92岁的韦绍兰老人却说出了金句:“这世界真好,吃野东西都要留出这条命来看。”

她想起十三四岁时,常去山上放牛,邻村有个十二爹,背拱拱的,很会唱歌,一帮孩子们围上去,说:“爹爹教我们唱歌。”十二爹说:“我要放牛。”孩子们说:“我们帮你放牛,你教我们唱歌。”

儿时的岁月,一往情深,老人忍不住哼唱起来:“天上下雨路又滑,自己跌倒自己爬,自己忧愁自己解,自流眼泪自抹干。”

苦难再多我也不怕,农家人再辛酸也要坚强活下去。

她尽量挺直瘦小佝偻的身子,要看看这些陪伴了她一生的大山。能继续活下去,能看到这个美好的世界,她很感恩。

承受种种苦难后仍然觉得世界真好,比记住仇恨和活在痛苦中,更有意义,更见人性的伟大。

《二十二》里的那些可爱可敬的老人们,谁不是自己跌倒自己爬,自流眼泪自抹干呢?

1922年出生的毛银梅老人,住在湖北孝感的乡下,直到现在还会唱家乡的民歌《阿里郎》、《桔梗谣》。当年,她被日军从朝鲜掳到中国,就再也没回去过。

她回忆说:

那时候,妈妈把我丢掉了,妹妹小,走不开,(她)就抱走了。我边哭边找,那上面有个高高的(桥),有车子从上面过,我就扒在栏杆上看,想看到我妈妈,车上有人丢东西给我吃,我捡起来,一边吃一边哭。

想起自己的老娘亲,老人说不下去了,掩面泪流。

2016年,《二十二》入围釜山国际电影节,在釜山放映时,看到毛银梅唱《阿里郎》那段,一个40多岁的韩国男人一下子哭出了声。

早已不识故乡面,此生犹记故乡音。

2017年1月18日,毛银梅老人(原名朴车顺)安然离世,她的墓和丈夫的墓紧紧挨在一起,这里,就是她的故乡。

对于过去那段惨痛的经历,说没有恨,是假的。

1925年出生的林爱兰阿婆,曾在自家屋里挂满了菜刀、镰刀、水果刀,她做梦都在“砍日本鬼子”。

当年,她被日军抓去后,受尽折磨,一生无法生育,逃出生天后,她加入了“红色娘子军”上阵杀敌,成了抗日女英雄。

在影片中,她边比划着怎么用枪,边摸着头顶留下的枪伤……那枚颜色暗淡的勋章,被她细心包着藏在角落里,旁人找了半天才找到。

她在影片中的唯一一次流泪,是说到当时亲眼看到母亲被日本人绑起来扔进了河里,她一下子停住,掩着脸,肩膀剧烈地耸动起来。

大部分时间里,她一个人坐在养老院房间的门口,望着外面的倾盆大雨,一坐就是几个小时,一动也不动。

每当触到老人的痛处时,镜头就移开,拉到了远处。郭柯说,没有人忍心再往下问。

《三十二》是韦绍兰老人的个体纪录,到了《二十二》,成了群像,苦难是每个人深藏在心里的伤疤,无声无息,世界这么好,为什么要始终沉浸在痛苦中呢?

留学海南师范大学的日本女孩米田麻衣,又一次来到了王玉开阿婆的家里,遗憾的是,阿婆前不久已经去世了。

她哭着说:

有一次,我拿着一位日本人的照片给阿婆看,那个日本人很老了,有80多岁,阿婆看那个照片,没有生气,她笑了,说,“日本人也老了,连胡子都没有了。”

这个面貌和嗓音都很柔和的日本姑娘,总是为这些阿婆们情不自禁地流泪,她说,“如果我经历了这些事,可能我会恨死那些人,会恨一辈子,甚至可能自杀。”

在海南那些年,她用一台小相机记录阿婆的日常,制作成视频短片《阿婆的四季》,2015年,这部短片在日本山形国际纪录片电影节上映,日本的年轻人看过后说,“我觉得应该有更多人知道这些受害妇女的存在,日本政府应该道歉赔偿。”

他们没有想到的是,中国的好阿婆们,在有生之年,虽然过得很艰难,但从不缺少笑脸。

“这世界真好,吃野东西都要留出这条命来看。”——韦绍兰(广西)

“谢谢你们。”——毛银梅(湖北)

“你们来看阿婆,阿婆就开心啊。”——李美金(海南)

“希望中国和日本要一直友好,不要再打仗,因为一旦打仗,会有许多人死去的。”——陈林桃(山西)

值得一提的是,当初的《三十二》拍好后,拿到了很多奖。

《二十二》拍出来,郭柯最想做的一件事,就是让它进院线,让更多人尤其是年轻人看到。

为了让年轻人不排斥这个沉重的题材,不被痛苦、洒满泪水的画面吓跑,他特意将电影宣传海报设计成手绘女孩形象。

拍电影之前,演员张歆艺偶然听到资金紧缺的消息,资助了100万元。

拍好后要进院线,做映前的宣发,又要一大笔钱,郭柯不得已在网上发起众筹,没想到,真的凑齐了100多万元,3万多个众筹者的名字,也留在了纪录片的片尾。

尽管每一步都不容易,但《二十二》还是取得了意想不到的奇迹。

这是影片之外带给大家的感动。

而票房的增加也说明:不是只有商业片才有前途,像这样忠诚的纪录历史和现实的好电影,更能赢得大家的掌声和尊重。

活着的意义,似乎是《三十二》和《二十二》滤去镜头前的杂质后,最终只想表达的唯一内容。

也许,每个人都想挽留这些老人们,想让她们离去的慢些再慢些。

-END-

[本文来自微信公众号“桃红梨白”]