文|新浪专栏 风尚标 作势 Pearl

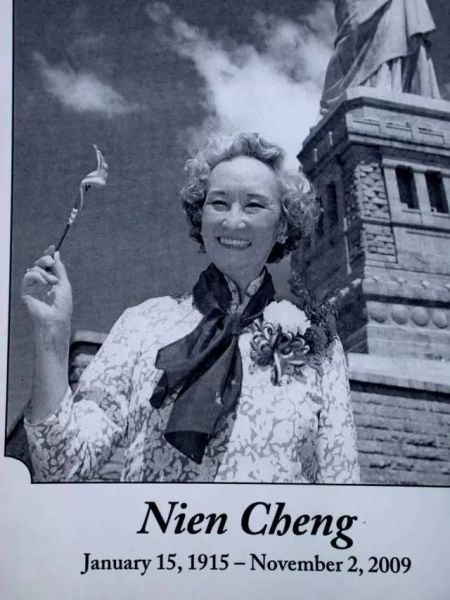

之前在微博上看到一张老者的照片。她整个人的状态从容淡然,从她的眉眼判断年轻时一定是位不折不扣的美人,那种超脱于时空的气定神闲、鹤发童颜下的婉约气质,实在是让人对这位老者的故事,不得不滋生出好奇来。

到底是什么样的身份、地位和家世,给了她这种绝非泛泛之辈能拥有的强大气韵?

解放后她仍拥有豪宅仆人

如果我将她比做《唐顿庄园》里的大小姐Lady Mary,你会不会觉得有些言过其实?

她叫郑念,出身民国北洋政府高官家庭。还在天津南开中学读书时,就曾四次登上北洋画报封面,成为远近闻名的“风云人物”。而她在伦敦政治经济学院读书期间,也像敢爱敢恨的大小姐一样,选择了“门不当户不对”的丈夫郑康祺,并随后来担任国民政府驻澳大利亚外交官的丈夫长居悉尼,渡过了记忆中“最为美好的一段岁月”。

年轻时的郑念

年轻时的郑念直至解放后,郑念一家人居然也难得地保留着“资产阶级”的生活:市中心绿荫中半遮半掩的三层小楼,有仆人数名,专门的厨师、管家,国内外银行都有存款……而当时偌大的上海滩,保持这种“解放前”生活水准的不过十来户。

郑念和女儿早年合影(右图为女儿)

郑念和女儿早年合影(右图为女儿)她曾这样忆起自己解放后的家:吊扇、乾隆古瓶、白沙发、绸面靠枕……你能想象,这是上世纪50、60年代吗?在大多数人还住在没有风扇、人均几平米的旧屋时,郑念的寓所不就相当于唐顿大小姐那富丽堂皇的城堡吗?

不仅如此,她的生活方式也一如Lady Mary般讲究:只穿旗袍而不穿当时“流行”的蓝灰布解放装,出门有车接送,喜好研究古玩,家里陈设全是明清时期的古董瓷器,朋友也以外国人居多。

而这一切,也与她丈夫担任英国壳牌石油公司中方总经理不无关系。而郑念在丈夫过世后,也进入了壳牌公司担任总经理助理。要知道,英国壳牌石油公司可是解放后,周恩来总理特批的唯一留在大陆的外资企业。

晚年的郑念,依然有着非一日浸透而出的雍然气度

晚年的郑念,依然有着非一日浸透而出的雍然气度这种自小熏陶的优雅风骨,使得后来她在狱中竭力保持着令人喟叹的精神面貌。

是的,1966年她还曾锒铛入狱过。

牢狱生活磨不掉她的风骨

郑念万万没有想到,在英国企业谋职的她,会突然被认定为“英国间谍”。这无疑对她的安逸生活是一场劫难,为此她在上海第一看守所渡过了六年半的铁窗生涯。

“那时候我觉得,无论我受多大的苦,绝对不能做假供。假如做了假供,好好好,不要打扰我了,我承认自己是间谍,这个案子就结了。但以后谁来为我恢复名誉呢?”

她曾在看守所内两次患肺炎,瘦到只有80磅。十多天双手被反扭在背后,手铐嵌破皮肤,鲜血直流,甚至如厕后拉裤链都疼得撕心裂肺,双手差点残废。

年轻时的教育经历,为她以乐观笑容应对艰难踉跄的生活提供了足够资本

年轻时的教育经历,为她以乐观笑容应对艰难踉跄的生活提供了足够资本在狱中,大部分囚徒都万念俱灰,狼狈不堪。郑念却依然保持着体面干净。借扫帚打扫屋子,给贮存水用的脸盆做盖子防灰,甚至在看守员嫌麻烦时振振有词地背出毛主席语录:“以讲卫生为光荣,不讲卫生为可耻”,使得看守竟无言反驳。

在铁窗中能够支撑她从容镇定地活下去,正是“贵族”骨子里将气节名誉视作比生命还重要的东西吧。

好不容易捱过这段时期,却传来女儿郑梅平不堪严刑审讯、跳楼自杀身亡的消息。残酷的生活对她如此心狠手辣,乐观的她还是时常把“Let the past rest”(让往事过去)挂在嘴边,并鼓励劝慰着世人“一个人主要的就是,不要气馁。你一定要有一个希望,并且有信心、乐观,朝著那个望走。如果,你觉得没有希望了,那你就解除武装了。我在监狱里,虽然那么苦,我还是永远要奋斗的。只要你有一口气,你就应该朝著你的目标奋斗。”

命运把她的生活蹂躏成一张张皱纸,这个双鬓落雪的老人,却始终散发着一股浑然天成的从容优雅。80年代在华盛顿,作家程乃珊见到70多岁的她,也不住感叹:她是那样漂亮,特别那双眼睛,虽历经风霜侵蚀,目光仍明亮敏锐,只是眼袋很沉幽,那是负载着往事悲情的遗痕吧。

在太平洋另一端开始新生活

为什么两人相见于美国?因为郑念在80年代初带着失望与落寞离开了祖国、来到了加拿大渥太华,随后辗转定居于华盛顿。

1988年,这个满头银丝的老太太站在纽约自由女神像下,宣誓成为美国公民。此后不久,她便参加了平生第一次选举投票。

她对记者说:我一大早就起来,去参加总统大选投票。那是我一生第一次有机会在自由选举中有机会投票。后来很多时候,我都常常想起我去投票的情景。

大概只有曾身陷囹圄的人,才会明白自由的珍贵吧。

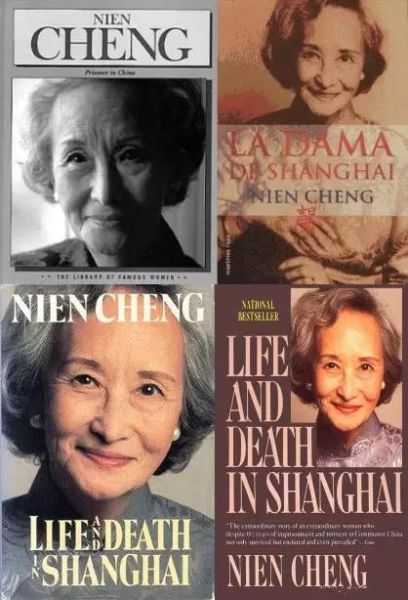

在美国,郑念还坚持用英文写作。本命姚念媛的她,以亡夫的姓氏,取笔名“郑念”,用一本沉甸甸的自传——<Life and Death in Shanghai>(上海生死劫),记录了那段发生在国内的烟云往事。

“船起錨了,先朔江而上调转船头,透过迷濛的雨雾,我瞥见了壳牌公司大楼和我昔日办公室的窗子,往事真如虚假的梦……我深深感到悲哀,因为我将永久离开我出生的故国,这真是万念俱灰的最后一刻。苍天可鉴,我曾如何竭尽对祖国真诚。但我全然失败了,罪不在我。”

《上海生死劫》的最后一章,每一个字句仿佛都噙着泪眼,把心里翻江倒海的痛楚一口气倾泻出来,看得人哀从中来。

这本书自1986年先于英国出版后,立即引起轰动,随后被翻译成十多国语言在全球发行。截止到1996年,仅美国就卖出二十六万本。源源不断的采访、演讲邀请函从世界各地如雪花片般飞来,她去了曾经居住的悉尼,并在全美做了巡回讲座……却始终再未踏上过祖国的土地一步。

郑念在大学里演讲

郑念在大学里演讲难道是不想面对这片为她带来伤痛的土地吗?她在接受采访时说:

“我是一个在国外住过多年的人,我是喜欢住在中国,而且我认为一个人应该住在他自己的国家,为自己的国家做一点事情,不管这个事情多不重要、多小,尽他自己的一份力量。我离开中国,完全是因为女儿的死。"

当年她乘船离开上海前,把家中所有在十年浩劫中“掩藏”起来的古董文物,悉数捐献给了上海博物馆,没有带走一丝一毫。而在她华盛顿的寓所里,挂着一副她的长辈、商务印书馆董事张元济先生手书的岳飞《满江红》词:怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇……这颗曾经沸腾燃烧的赤子心,不知道经由岁月和磨难的冲刷,还剩下了多少?

1988年我国正值改革开放前夕,破例公开发行了由程乃珊翻译的《上海生死劫》的中文版,也许这正是对她那段不堪回首经历最好的“无声翻案”。

2009年,她在华盛顿的寓所里安然合上双眼。骨灰也遵循遗嘱,像她丈夫、女儿一样撒进太平洋,流经他们一家三口曾经驻足的澳大利亚、香港、上海,最后裹挟着白茫茫的惊涛骇浪,汇入那望不到尽头的大洋深处。

晚年拍摄于华盛顿寓所

晚年拍摄于华盛顿寓所在网上寻索她年迈时的照片,总是在笑,不像是被命运亏待过的人。我始终觉得,一个人的美如果仅限于皮囊,未免有些浅薄;但郑念的美你不用多赏,便可知它来自血与骨中那洗不去的坚韧芳华。

有一些花,粉厚色艳、开得美是美,但始终流俗;有的花,她淡然素雅,经历风雨飘摇、花期盛过枯萎过。美得内外一致、细水长流。更令你惊诧的是:挖开她的根,你会发现她的养分从不倚靠外界给予,而是早已驻留在自己的花茎中,从未消亡。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃闁硅櫕鎹囬垾鏃堝礃椤忎礁浜鹃柨婵嗙凹缁ㄥジ鏌熼惂鍝ョМ闁哄矉缍侀、姗€鎮欓幖顓燁棧闂備線娼уΛ娆戞暜閹烘缍栨繝闈涱儐閺呮煡鏌涘☉鍗炲妞ゃ儲鑹鹃埞鎴炲箠闁稿﹥顨嗛幈銊╂倻閽樺锛涢梺缁樺姉閸庛倝宕戠€n喗鐓熸俊顖濆吹濠€浠嬫煃瑜滈崗娑氭濮橆剦鍤曢柟缁㈠枛椤懘鏌嶉埡浣告殲闁绘繃鐗犲缁樼瑹閳ь剟鍩€椤掑倸浠滈柤娲诲灡閺呭爼寮跺▎鍓у數闁荤喐鐟ョ€氼厾绮堢€n兘鍋撶憴鍕闁稿繑锕㈤妴浣割潨閳ь剟骞冮埡鍐ㄦ瀳濠㈣泛鐭傚Λ宄扳攽閻樺灚鏆╅柛瀣█楠炴捇顢旈崱娆戭槸闂侀€炲苯澧撮柡灞剧〒閳ь剨缍嗘禍婊堝焵椤掆偓濞硷繝鎮伴閿亾閿濆簼绨撮柡鈧禒瀣厱闁硅埇鍔嶅▍鍥煃瑜滈崜姘渻閽樺娼栭柧蹇撴贡绾惧吋淇婇姘濞存粠浜滈悾鐑藉閵堝懎鍞ㄥ銈嗗姧缁茶姤鎯旀繝鍥ㄢ拺缂侇垱娲栨晶鑼磼鐎n偄娴柟顔欍倗鐤€婵炴垶鐟ч崢鍗烆渻閵堝棗濮х紒鑼舵硶缁骞樼紒妯煎帗閻熸粍绮撳畷婊冣枎閹惧磭鐤呴梺鎸庣☉鐎氼噣鎯屾径灞稿亾楠炲灝鍔氭い锔诲灣缁顫濇潏銊ユ瀾濠电姴锕ら崯銊╁焵椤掍礁绗氱紒缁樼箓椤繈顢橀悩鎻掑闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸涱垱宕查柛顐犲労閺佷焦淇婇妶鍌氫壕闂傚洤顦扮换婵囩節閸屾凹浼€缂備胶濮靛玻璺ㄦ閹烘挻缍囬柕濞垮劤椤戝倿姊鸿ぐ鎺濇濠电偐鍋撻梺鐟扮-婵炩偓妞ゃ垺顨婇崺鈧い鎺戝閻掑鏌i姀鐘冲暈闁抽攱鍨垮濠氬醇閻旇 濮囧銈冨劜閻熝呮閹烘鐒垫い鎺嶈兌閻熷綊鏌嶈閸撶喎鐣峰ú顏勵潊闁斥晛鍟崝鍛存⒑闂堟胆褰掑磿閹剁瓔鏁婇柟鐑橆殕閳锋垿鏌涘┑鍡楊伌婵℃彃缍婇弻娑㈠Ω瑜嶉弸娑氣偓瑙勬礃閸ㄥ潡鐛Ο鑲╃<婵☆垳鍘у鎶芥⒑鐠囨彃鍤辩紒鎻掝煼瀹曟繄鈧綆鍓濇慨鍐测攽閻樺磭顣查柍閿嬪灴閺岋綁鎮㈤崫鍕垫毉闂佽鍨伴悧濠冪┍婵犲浂鏁冮柨婵嗗閻i绱撴担绋库偓鍝ョ矓瑜版帞宓侀柛鈩冨嚬濡俱劌鈹戦悙瀛樺碍妞ゎ厾鍏樺濠氬即閵忕娀鍞跺┑鐘绘涧濞层倕鈻撳Δ鈧—鍐Χ閸涱収鍔夊銈冨妼閻楀繐危閹版澘绠抽柡鍐ㄥ€婚敍婊冣攽閳藉棗鐏犳繛瀛樼缁傚秹顢旈崼鐔告珳闂佺粯鍔曟晶搴ㄦ偪閳ь剟姊洪悷鏉跨稏闁绘帪绠戦—鍐╃鐎c劉鍋撴笟鈧顕€宕煎┑鍫Ч婵$偑鍊栭幐鍡涘礃閳哄倹鐦戦梻鍌氬€搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鎹愵嚙鐟欙箓鎮楅敐搴℃灍闁稿鏅滈妵鍕疀閹捐泛顣洪梺鎼炲妼閸婃悂鍩為幋锔藉亹閻庡湱濮撮ˉ婵嬫⒑濞茶骞楁い銊ワ躬瀵鈽夐姀鐘插祮闂侀潧枪閸庤櫕绂掗銏♀拺闁规儼濮ら弫閬嶆煕閵娿儲鍋ョ€殿喛顕ч埥澶娢熼柨瀣垫綌婵犳鍠楅〃鍛存偋婵犲洤鏋侀柛鎾楀懐锛濇繛杈剧稻瑜板啯绂嶆ィ鍐┾拺闁告稑锕ゆ慨锕傛煕閻樻剚娈橀柍褜鍓氶懝楣冨箠濡警鍤曢柛顐f礀闁卞洦鎱ㄥ鍡楀箺闁绘繃鐗滅槐鎺楁倷椤掆偓閸斻倝鏌曢崼鐔稿€愮€殿喛顕ч埥澶婎潩椤愶絽濯伴梻浣告啞閹稿棝鍩€椤掆偓鍗遍柛顐犲灮绾捐棄霉閿濆牜鍤冩繛鍫熸礋閹粙顢涢妶鍥╃槇閻庢鍠涢褔顢橀崗鐓庣窞閻庯綆浜炲顔尖攽閻橆喖鐏遍柛鈺傜墳閹筋偊姊虹€圭媭鍤欓柣妤€锕﹂幑銏犫攽閸″繑鐏侀梺鍓茬厛閸犳鎮橀埀顒勬⒒娴e懙褰掝敄閸℃稑绠查柛銉戝本缍庡┑鐐叉▕娴滄粎绮绘导鏉戠閺夊牆澧藉畝娑欎繆閹绘帞澧﹂柡宀嬬稻閹棃濮€閻樺弶鐦撻梻浣告啞閹稿鎮烽埡鍛偓浣割潩閼稿灚娅滄繝銏f硾椤戝棝宕曢鍕垫富闁靛牆妫楁慨鍌炴煕婵犲喚娈滈柟顖欑窔瀹曞ジ濡烽敂瑙勫婵犳鍠氶幊鎾趁洪妶澶嬪€堕柛娆忣槺缁犳儳霉閿濆懎鏆遍悗姘煎櫍閵嗗懘鎮滈懞銉у弳闂佸搫娲ㄩ崑娑㈠焵椤掆偓缂嶅﹪骞冮敓鐘插嵆闁靛骏绱曢崢顏呯節閻㈤潧浠滈柣蹇旂箞瀹曟繈濡舵径瀣幈闂佸啿鎼鍥╃矓椤曗偓閺屸€崇暆閳ь剟宕伴弽顓溾偓浣糕枎閹炬潙鈧攱銇勯幒鎴濃偓鍛婃叏閼恒儰绻嗛柣鎰典簻閳ь儸鍛笉闁瑰濮风粈濠傗攽閻樺弶鎼愰柦鍐枛閺岋綁寮崒妤佸珱闂佽桨绀侀澶愬蓟濞戙垹鐒洪柛鎰典簼閸n噣姊烘导娆戠暠闁绘妫濋垾鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢幇鈺佸濞寸娀绠栧娲倻閳哄倹鐝﹂梺鎼炲妼閻栧ジ鎮伴鈧畷姗€濡搁姀锛勨偓濠氭⒑閻熸壆鎽犻柡灞诲妽缁傚秵銈i崘鈺冨幗闂侀潧绻堥崹娲敂閵忋垺鍠愰柣妤€鐗嗙粭褏鈧鎸烽懗鍫曞焵椤掆偓缁犲秹宕曢崡鐐嶆盯寮崒娑樺簥闂佺硶鍓濈粙鎺楁偂韫囨稒鐓曟い鎰剁悼缁犳牠鏌熼崗鐓庡鐎规洦鍨堕獮鏍ㄦ媴閸忓瀚肩紓鍌欑椤戝棝顢栧▎鎾崇?闁规壆澧楅悡鐔兼煃閸濆嫸宸ラ柣蹇ラ檮椤ㄣ儵鎮欓幓鎺撴闁句紮缍侀幃璺衡槈閹烘垵鈷夐梺鍝勫€甸崑鎾绘⒒娴g瓔鍤欓柛鎴犳櫕缁辩偤宕卞☉妯硷紱闂佸憡娲﹂崹浼存倿閸偁浜滈柟鐑樺灥閺嗘瑩鏌i幘鏉戝闁哄本娲熷畷鎯邦槻妞ゅ浚鍓涚槐鎺楁偐瀹曞洦鍒涘Δ鐘靛仦宀e潡骞戦崟顒傜懝妞ゆ牗绋掔欢顐︽⒒閸屾艾鈧兘鎳楅崜浣稿灊妞ゆ牜鍋涚粻鏉库攽閻樺磭顣查柛瀣剁磿閹叉悂寮崼婵囨К闂侀€炲苯澧柕鍥у楠炴帡骞嬪┑鍐ㄤ壕鐟滅増甯掗崥褰掓煃瑜滈崜鐔煎蓟閿濆棙鍎熼柕蹇曞Т濮e牓姊洪崫銉バfい銊ワ工椤曪綁鎳犻浣哥/婵炶揪绲惧ú妯何涢崘銊ф殾闁靛ň鏅╅弫鍥煟閹邦厽缍戦柛鏃€甯″濠氬磼濞嗘垵濡介梺璇″枛閻栫厧鐣烽弴銏╂晪闁逞屽墮椤曪綁顢楁担铏规嚌闂侀€炲苯澧柣锝囧厴楠炲鏁冮埀顒傜不婵犳碍鐓涢柛灞久崝婊堟煟韫囧海绐旀慨濠冩そ瀹曟粓鎳犻鈧敮銉╂⒑閸濄儱校妞ゃ劌锕獮鍐ㄎ熸笟顖氭倯婵犮垼娉涢鍌炲箯濞差亝鈷戦柤濮愬€曢弸鏂款熆瑜庨〃濠傜暦椤栫偞鍊锋繛鏉戭儐閺傗偓闂備胶绮崝姗€顢氬⿰鍫㈠彆妞ゆ帒瀚悡鐔哥箾閹存繂鑸规繛鍛Ф閳ь剝顫夊ú姗€鏁冮姀銈冣偓浣糕枎閹存繃鐎抽柡澶婄墑閸斿海绮旈柆宥嗏拻闁稿本鐟х粣鏃€绻涙担鍐叉处閸嬪鏌涢埄鍐槈缂佺姷濞€楠炴牗娼忛崜褎鍋ч梺缁樼矌缁垳鎹㈠☉銏犵闁绘劕鐏氶崳顔剧磽娴e弶顎嗛柛瀣崌濮婄粯鎷呴崷顓熻弴闂佹悶鍔忓Λ鍕幓閼愁垼妲婚梺鐑╂閸欏啫顫忕紒妯诲闁告稑锕ラ崰鎰版⒑閸濄儱校闁告梹娲熼垾锕傚垂椤斻儳鍠栧畷顐﹀礋椤撴粌浜介梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢埛姘そ婵偓闁靛牆鎳庨悗顓炩攽閻愬弶鈻曞ù婊勭矒閹繝寮撮姀锛勫幍闂佺粯鍨堕敋婵炲牜鍠氶幉鎼佹偋閸繄鐟查梺鍝勬噺閻擄繝寮诲☉銏╂晝闁靛牆鎳忛悵鈥斥攽閳藉棗浜滈悗姘緲椤繐煤椤忓嫬绐涙繝鐢靛Т閸熸澘鈻撻妶澶嬧拺缁绢厼鎳忛悵顏堟煙閻熺増鍠樼€规洘妞介幃娆撳传閸曨収鍚呴梻浣瑰濮婅崵鍒掗鐐茬柧闁冲搫鎳忛埛鎴犵磽娴e顏呮叏閿曞倹鐓曢柟鍓ь棎婢规ḿ鎮▎鎾寸厱妞ゆ劗濮撮崝婊堟煕婵犲嫭鏆柟顔煎槻閳诲氦绠涢幙鍐х棯缂傚倷璁查崑鎾绘煕閹板吀绨界痪鎯с偢閹綊宕堕鍕婵犫拃鍕闁靛洤瀚板鎾敂閸℃婊兾旈悩闈涗沪闁挎洏鍨介妴浣糕枎閹炬潙鐧勬繝銏f硾椤︿即鎯堣箛娑欌拻闁稿本鐟ч崝宥夋煟椤忓嫮绉虹€规洜鎳撶叅妞ゅ繐绉甸弲鈺呮⒑閸濆嫮鈻夐柣蹇旂洴閺佹劙宕堕埡鍐幆闂佸湱鍘ч悺銊╁箰婵犳艾妫橀柍褜鍓熷缁樻媴閾忕懓绗¢梺鎸庡哺閺岋綀绠涢弬鍨懙閻庢鍠楁繛濠囧春閳╁啯濯撮柛娆忣槹閺夊憡淇婇悙顏勨偓鏍涙担瑙勫弿闁靛牆娲ㄧ粈濠囨煙鏉堥箖妾柛瀣€块弻鏇㈠醇濠垫劖效闂佺粯鎸哥换姗€鎮¢锕€鐐婄憸婊堝磿韫囨稒鐓冪憸婊堝礈濮橆優娲偄閻撳海鐣洪梺缁樺姇閹碱偊宕归崒娑栦簻闁归偊鍠栧皬缂備降鍔岄…宄邦潖濞差亝鍋¢柣妤€鐗婇崕鎾斥攽閳藉棗浜濇い銊ユ缁顓奸崱鎰簼闂佸憡鍔忛弬渚€骞忛搹鍦=濞达絽澹婇崕蹇涙倶韫囨挻鍣规い鏂跨箻婵$兘鏁傞崜褜鍟庨梺璇茬箰缁绘垿鎮ч幋锕€纾婚柟鎯х-閺嗭箓鏌涢妷锝呭妞ゆ梹娲樼换婵嬫偨闂堟稐绮跺┑鈽嗗灠閿曘儳绮嬪鍛牚闁割偆鍠庨埀顒佸缁绘稑顔忛鑽ゅ嚬闂佺粯鎸诲ú鐔煎蓟閻旂厧绠ユい鏃囧Г濮e嫰姊洪崨濞氭垿鎯勯鐐茶摕婵炴垯鍨瑰洿闂佸憡鍔戦崝澶愬磻閹炬枼鏀介柛鈾€鏅滅紞搴♀攽閻愬弶鈻曞ù婊勭矊椤斿繐鈹戦崱蹇旀杸闂佺粯蓱瑜板啴顢楅姀銈嗙厽闁挎繂鎳岄崑銏℃叏婵犲懏顏犵紒顔界懃閳诲酣骞嗚婢瑰姊绘担鍛靛綊顢栭崶顒€绐楅柡宥庡幘瀹撲線鐓崶銊ユ惛濞存粌缍婇弻鐔兼倻濡闉嶅┑鐐叉噷閸ㄨ棄顫忛搹鍦<婵☆垰娴氭禍鐐寸珶閺囥埄鏁囬柕蹇曞Т閸嬪秹姊洪悷鏉库挃缂侇噮鍨跺畷鎴﹀焺閸愵亞鐦堟繝鐢靛Т閸婃悂顢旈锔界厽妞ゆ挾鍠庣粭褔鏌嶈閸撴繈锝炴径濞掑搫螣閻撳骸鐏婇梺鐟板⒔缁绘繄鎹㈤崱妯诲弿婵犻潧妫涢悞鐐繆閹绘帒鈷旂紒杈ㄦ尰閹峰懘骞撻幒宥咁棜婵犵數濮烽弫鍛婃叏閺夋嚚娲晝閸屾稑浜楅梺鍝勬储閸ㄦ椽鎮¢崘顔界厓閺夌偞澹嗛ˇ锕傛煛閸℃澧㈢紒杈ㄦ崌瀹曟帒鈽夊鍏兼闂備線娼уú銈団偓姘嵆瀹曟椽鍩勯崘鈺侇€撻梺鍛婄缚閸庣敻鎮伴幘鍓佺=闁稿本鐟ㄩ崗宀€绱掗鍛仯闁瑰箍鍨藉畷姗€顢旈崨顓炵哎婵犵數濞€濞佳囶敄閸涱垰顥氶柛蹇氬亹缁♀偓婵犵數濮撮崐鎼佸几閵堝鐓涢柛鈾€鏅涙禍鐐电磼鏉堛劍宕岀€规洘甯掗埢搴ㄥ箳濠靛棙鏆梻鍌欒兌鏋い鎴濇楠炴垿宕堕鈧拑鐔哥箾閹寸偟鐓繛宀婁邯閺岀喖顢涢崱妤佸櫣濠殿喗鐓″缁樻媴婵劏鍋撻埀顒勬煕鐎n偅灏棁澶愭煟濡儤鈻曢柛搴㈠姍閺岋綁骞樼捄鐑樼€炬繛锝呮搐閿曨亪銆佸☉妯锋斀闁归偊鍓氶鍕磽閸屾瑦绁伴悘蹇旂懅閸掓帡顢涢悙鍙傦箓鏌涢弴銊ユ灓闁汇倐鍋撻梻浣瑰缁诲倿骞婂鍥С濞寸姴顑嗛埛鎴炴叏閻熺増鎼愰柛鏃€娼欓湁婵犲﹤绨肩花濠氭煟閿濆懎妲绘顏冨嵆瀹曢亶鍩¢崒鍌楁櫊濮婂搫效閸パ呭姶闂佹悶鍔嬮崡鎶藉箖閵夆晜鍋傛鐑嗗墯缁嬫帡骞忛崨瀛樺仭闁规鍠氶悰顕€姊绘担鍝ョШ闁稿锕畷銏°偅閸愩劎鐓戦梺绯曞墲閵囨盯寮ㄦ禒瀣厽婵☆垵鍋愮敮娑欑箾閹冲嘲瀚换鍡樸亜閹伴潧浜滄鐐寸墵瀹曪繝鏌嗗鍡椾画濠电偛妫楃换鎰邦敂椤愩倗纾奸柣妯垮吹閻f椽鏌″畝鈧崰鏍х暦濮椻偓楠炴捇骞掗幘鏂烘櫊濮婃椽宕妷銉︾亖婵犵數鍋愰崑鎾绘倵濞堝灝鏋旈柛鏂跨Ф缁骞掗弬鍝勪壕闁挎繂楠告禍鎰版煙缁嬪灝鏆f慨濠冩そ楠炴牠鎮欓幓鎺懳楅梻渚€鈧偛鑻晶瀵糕偓娈垮枤鏋い鎾冲悑瀵板嫮鈧綆鍓欏铏節閻㈤潧鈻堟繛浣冲吘娑樷枎閹邦剛绐為梺鍛婃处閸忔瑦绂嶅⿰鍕╀簻闁规澘澧庣粙鑽ょ磼閳ь剛鈧綆鍠楅悡娑氣偓鍏夊亾闁逞屽墴瀹曚即寮介鐐电暫濠电姴锕ら崰姘缚閵娾晜鐓曢柍鈺佸暈缂傛岸鏌¢崱鎰姦婵﹦绮幏鍛喆閸曗晙鎴烽梻浣告啞鐪夌紒顔界懇婵℃挳宕橀鐓庤€垮┑鈽嗗灠閻ㄧ兘寮ㄩ搹顐ょ瘈闁汇垽娼у瓭濠电偞娼欓崐鍨嚕椤愩埄鍚嬮柛鈩兠鍨攽椤旂瓔娈旀俊顐n殜閻涱喖螖閸涱喚鍘遍柟鍏肩暘閸ㄨ櫣浜搁悽鐢电<閺夊牄鍔嶇亸浼存煙瀹勭増鍣烘い锔惧閹棃濡堕崶鈺佺倞闂傚倸鍊风欢姘缚閼姐倗绀婇柛銉㈡櫇缁€濠傘€掑锝呬壕闂佺粯渚楅崳锝呯暦濮椻偓婵″憡鎯旈姀鈽嗘閻庤娲橀敃銏ゅ春閳╁啯濯撮柛锔诲幐閸嬫捇顢橀姀鈾€鎷绘繛杈剧到閹诧繝宕悙瀵哥閻犲泧鍛殼閻庤娲樼划宀勫煡婢舵劕顫呴柍鈺佸暞閻濐偅绻濆▓鍨灍闁靛洦鐩畷鎴﹀箻鐎涙ê寮挎繝鐢靛Т閸燁垶濡靛┑鍫氬亾鐟欏嫭纾搁柛鏂跨Ф閹广垹鈹戠€n亞顦ㄥ銈呯箰鐎氼剙效閺屻儲鈷掗柛灞剧懅閸斿秵淇婇悙鍙夊仴鐎规洏鍨介幖鍦喆閸曢潧浠烘繝娈垮枟鏋繛澶嬬〒缁寮介妸锕€寮垮┑锛勫仩椤曆勭閹灛鏃堟偐闂堟稐娌柣銏╁灡鐢喖鎮橀崘鈺冪閺夊牆澧介崚鎵偓娈垮枛婢у酣鍩€椤掍浇澹橀柕鍫⑶归~蹇曠磼濡顎撻梺鍛婄洴濞佳冿耿闁秴绠查柕蹇曞閺冨牆宸濇い鎾跺缁遍亶姊绘担鍛婅础濠⒀勵殔椤灝螣閻戞ḿ鍑介梻鍌氬€风粈浣革耿闁秵鎯為幖娣妼缁愭淇婇妶鍛櫤闁稿鍊圭换娑㈠箣濞嗗繒浠鹃梺缁樻尰濞叉ḿ鎹㈠☉銏犵婵犻潧妫滈崺鐐烘⒑閸濆嫷鍎嶉柛濠冪箞瀵鏁愭径妯绘櫍闂佺粯妫冮ˉ鎾绘偡閹绘帩娓婚柕鍫濆暙婵℃悂鏌涙惔锝嗘毈妤犵偛鍟埢搴ㄥ箻瀹曞洨鍘┑鐘灱閸╂牞鎽梺鎸庣☉濡繂顫忕紒妯诲闁兼亽鍎埀顒€鍟撮弻锝夊箳閻愮數鏆ら悗瑙勬礃缁诲倿鍩㈡惔銈囩杸闁哄洨鍠愰鏇㈡⒒娓氣偓濞佳嗗闂佸搫鎳忕粙鎾寸珶閺囥垹绀傞柤娴嬫櫇椤旀洟姊洪悷閭﹀殶闁稿鍠栭獮濠囧箛椤撴繄绠氬銈嗗姂閸ㄥ綊寮抽敐鍡樺弿濠电姴鎳忛鐘绘煙妞嬪骸鈻堥柛銊╃畺閹煎綊顢曢妶鍕埍闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€绠犻柟閭﹀幗閸欏繒鐥幆褜鍎戝ù婊堜憾濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佸憡姊归崹鍨暦濠靛洤绶炲┑鐑嗘緛缂嶄礁鐣锋總鍛婂亜闁告挷鑳堕悾楣冩⒒娓氣偓濞佳囨偋閸℃稑绠犻幖娣妼濮规煡鏌i幇顕呮毌闁稿鎸鹃幉鎾礋椤掑偆妲堕梻浣告憸婵敻鎮ч弴顫稏闊洦姊荤弧鈧┑顔斤供閸撴盯鏁嶅⿰鍐f斀闁绘劕寮堕ˉ鐐烘煕閺冣偓椤ㄥ﹥淇婇崼鏇炵骇婵炲棛鍋撶€靛矂姊洪棃娑氬婵☆偅鐟╅幊鏍偐缂佹ḿ鍘卞┑鐐村灥瀹曨剟寮稿☉銏犵闁哄鍩婇煬顒佹叏婵犲啯銇濋柟顔惧厴閺屽洭鏁冮埀顒€鈻撻懜鐢电瘈婵炲牆鐏濆▍宥嗙箾娴e啿娲﹂崑鈺呮煟閹达絾顥夐柦鍐枛閺屾洘寰勫☉姗嗘喘闂佸憡锚瀹曨剟鈥旈崘顔嘉ч柛鈩冾殔椤孩绻濆▓鍨灍闁圭ǹ鍟块悾宄扳攽鐎n€囨煕閵夘垳鍒板ù婊堢畺閹嘲鈻庤箛鎿冧痪闁诲繐娴氶崑鍡欐閹烘鐒垫い鎺嶈兌閻熷綊鏌嶈閸撶喖宕规ィ鍐╂櫇闁稿本宀搁弫婊冣攽鎺抽崐鎾剁矆娴g硶鏋旀繝闈涱儐閳锋帡鏌涚仦鐐殤濠⒀勭〒缁辨帞鈧綆鍋勯悘鎾煥濠靛牆浠滄い鎾冲悑瀵板嫮鈧急鍕伖闂傚倷绀侀幉锛勬崲閸屾壕鍋撳鐓庡籍鐎规洖鍟跨叅妞ゅ繐鎳愰崢闈涱渻閵堝棙鈷掗柛妯犲洤鐒垫い鎺嗗亾闁诲繑绻堥、姘舵晲閸℃瑧鐦堝┑顔斤供閸樿棄鈻嶅⿰鍫熲拺闁告稑锕﹂埥澶愭煕婵犲偆鐓肩€规洑鍗冲鍊燁槾闁哄棴闄勯妵鍕箛閸撲胶鏆犵紓浣插亾閻庯綆鍋佹禍婊堟煙閸濆嫮啸闁稿繐鏈穱濠傤啅椤斿鍋楀┑顔硷工椤嘲鐣烽幒鎴旀瀻闁规惌鍘借ⅵ闂傚倷鑳堕、濠囶敋濠婂懏宕叉繝闈涱儑瀹撲線鏌″搴″箹闁绘挻鐩弻娑樷槈閸楃偛绠婚梺缁樻尰閸ㄥ灝顫忓ú顏勫窛濠电姴鍊歌闂備胶绮幐鎼佹偋閸℃骞撻柛褎顨呴崘鈧銈嗘尵閸犳捇宕i崟顖涱棅妞ゆ劑鍨烘径鍕箾閸欏鑰跨€规洜鏁婚崺鈧い鎺戝閻撶喖骞栨潏鍓х?濞寸姵鐩弻锝夊箼閸曨厾鐦堥悗娈垮枛椤兘寮幘缁樺亹闁肩⒈鍓欓埀顒傚仱濮婅櫣鈧湱濮甸妴鍐╀繆閻愭潙绗ч柛鎺撳浮瀹曞ジ寮撮悢鍙夊闂備礁鎲¢崝鏍亹閸愩剮锝囩磼濡晲绨婚梺鎸庢椤曆囨倶閿曞倹鐓曢柍鍝勫暙娴犺鲸顨ラ悙宸剶闁轰礁鍊块幐濠冨緞閸℃ぞ澹曢梺缁樺灱婵倝鎮″▎鎴犵=濞达絽顫栭鍡欑當鐟滃秷鐏冮梺缁樏璺侯啅濠靛牏纾奸弶鍫涘妽鐏忎即鏌熷畡鐗堝櫧缂侇喚鏁搁埀顒婄秵娴滄繈顢欓崟顖涒拺閻犲洦褰冮銏ゆ煕閹存繄绉虹€规洘濞婇弫鎰板川椤栨稒顔曟繝娈垮枟鏋繛澶嬬〒缁鎼归锛勭畾闂侀潧鐗嗛崐鍛婄妤e啯鈷掑ù锝嚽归懜瑙勭箾瀹割喖寮€殿喛顕ч鍏煎緞婵犲倻鈧厼鈹戦悙鏉戠仸闁荤噦绠撻幃鐢稿籍閳ь剛鎹㈠☉姘e亾濞戞瑡缂氶柣顓熷笧缁辨帡鎮╁畷鍥р拰閻庢鍠栭…閿嬩繆閹间礁唯闁靛繆鍓濋弶鎼佹⒒娴h櫣銆婇柛鎾寸箖缁楃喎螖閸涱厾鍔﹀銈嗗笂缁垛€斥枔濠婂牊鐓涚€光偓鐎n剛锛熼梺閫炲苯澧剧紓宥呮瀹曟粌鈻庨幘鍐插殤濠电偞鍨崹娲偂濞戙垺鍊堕柣鎰絻閳锋棃鏌曢崱妯烘诞闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘鍗炲鐎垫澘锕幊鐐哄Ψ閿旂晫褰块梺纭呭閹活亞寰婇崸妤佸剹闁圭偓鐣禍婊堟煛閸ヮ煈娈斿ù婊堢畺濮婃椽宕崟顓犲姽缂備浇椴稿ú妯肩矉閹烘鏅濋柛灞炬皑椤︻參鎮峰⿰鍐弰鐎规洘鑹鹃埥澶娾枎閹寸姷妲囩紓浣哄亾濠㈡﹢藝鏉堚晛顥氶柛褎顨嗛悡鏇㈢叓閸ャ劍顥栭柤鏉挎健閺岋絽鈽夐崡鐐寸亾闂侀€炲苯澧剧紓宥呮缁傚秹寮介鐐靛摋婵炲濮撮鍡涙偂閺囥垺鐓忓璺侯儏閻忋儵鎮楀鑸垫暠缂佸倹甯¢崺锟犲川椤旇瀚介梻浣呵归張顒勬偡瑜斿畷婵嗩吋婢跺鍘遍梺瑙勫劤椤曨參銆傞懠顒傜<闁稿本姘ㄦ晥闂佽鍠楅悷鈺佺暦椤愶箑绀嬫い鎺戝€甸崑鎾活敆閸曨剛鍘介梺缁樏鍫曞箹閹邦厺绻嗘い鏍ㄧ啲瀹搞儱鐣濋敐鍛仴鐎殿喕绮欓、姗€鎮㈤崫鍕強闂傚倸饪撮崑鍕洪敃鍌氱闁煎鍊栫€氬鏌ㄥ☉妯侯伀婵☆偒鍨堕弻鐔碱敍閸℃鏆為柛濠庡灡缁绘盯鏁愰崨顔芥倷闂佹寧娲︽禍顏堝Υ娴g硶妲堟慨妤€妫欓崓鐢告煛婢跺﹦澧戦柛鏂块椤﹪濡搁敂鍓х槇缂佸墽澧楄摫妞ゎ偄锕弻娑氣偓锝傛櫇缁愭梻鈧娲樼换鍫ョ嵁鐎n亖鏀介柟閭﹀幘缁嬩線姊绘担鐟板姢缂佺粯鍔曢敃銏ゆ焼瀹ュ棗鍓瑰┑鐐叉閹稿鎮″▎鎴犵<閻庯綆浜炴禒銏°亜閹哄鐏柍褜鍓濋~澶娒哄Ο鑽ょ濠电姴鍋嗗ḿ鏍煟閹寸倖鎴炴叏濠婂牊鐓熸俊銈傚亾闁绘绻樻俊鍫曞级濞嗙偓瀵岄梺闈涚墕濡瑩鎳栭悩缁樼厱闁靛鍔岄悡鎰版煛閸滀椒閭慨濠冩そ楠炴劖鎯旈敐鍥╂殼婵$偑鍊х紓姘卞垝濞嗗浚鍤曟い鎰剁畱缁€鍐┿亜閺冨倹娅曢柛姗嗕邯濡懘顢曢姀鈩冩倷闂佹寧娲忛崕閬嶅煝瀹ュ宸濋悗娑欋缚閸橀潧顪冮妶鍡橆梿婵☆偄瀚伴幃妯尖偓娑櫳戦崣蹇撯攽閻樻彃鏆為柕鍥ㄧ箘閳ь剝顫夊ú蹇涘礉瀹ュ洦宕叉繝闈涙处婵挳鏌ц箛鎾磋础闁伙絾濞婂濠氬磼濞嗘垵濡介梺璇″枛閻栫厧鐣峰┑鍫滄勃闁伙絽鏈▓鎯ь渻閵堝棗绗掗悗姘煎墴閹€斥攽鐎n偆鍘甸梺纭咁潐閸旓箓宕靛▎鎾寸厱婵°倓绀侀埢鏇㈡煛鐏炵偓绀夌紒鐘崇⊕缁绘繈宕橀柨顖氫壕闁糕剝绋掗悡娆撴⒑閸噮鍎愰柕鍥ㄧ箖閹便劍绻濋崘鈹夸虎閻庤娲忛崝宥囨崲濠靛绀嬮柕濠忓瘜濞兼棃姊婚崒娆戝妽閻庣瑳鍏犻缚绠涘☉妯硷紮闂佸搫绋侀崢鑲╃不閻愮儤鐓忓┑鐐靛亾濞呭懘姊洪崡鐐村枠闁哄本娲樺鍕槈濮楀棙鍠橀梻浣告啞閿曘垺绂嶉崼鏇炶摕闁绘柨鍚嬮崵鍐煃閸濆嫬顎氬鑸靛姈閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵犻潧妫岄弸宥夋煛閸モ晛鈧偊骞掑Δ鈧粻娑㈡煟濡も偓閻楀啴骞忓ú顏呭€甸悷娆忓缁€鈧┑鐐茬湴閸斿酣寮灏栨闁靛骏绱曢崢鐢告⒑閼姐倕鏋斿褎顨婇獮鏍箛椤撴粈绨婚梺鍝勬祩娴滅偟绮欓懡銈囩<缂備焦岣跨粻鎾淬亜椤愶絿绠炴い銏$墵閸╃偤宕归纰辨綆闂備礁鎼悮顐﹀礉閹存繍鍤曟い鏇楀亾鐎规洖鐖奸幊婊堟偨閻㈡晫銉╂⒒娴g瓔鍤欓悗娑掓櫊閹虫繃銈i崘銊幯呯磼鐎n偒鍎ユ繛鍏肩墱缁辨挻鎷呴懖鈩冨灦閸掑﹪骞橀鐣屽幈濠电偞鍨堕敃顐㈩啅閵夆晜鐓涢柛鈩冾殘婢с垻绱掓潏銊﹀鞍闁瑰嘲鎳樺畷婊堝箵閹烘垵顥庨梻鍌欑劍閹爼宕濈仦缁撶細闁炽儲鍓氶崵鏇熴亜閹板墎鐣辩紒鈧崘鈹夸簻闁哄倹瀵ч~宥夋煏婵炑冨閺嬫垿妫呴銏″缂佸甯″畷鏇炍旈崨顔惧幈闂佹枼鏅涢崯浼村煀閺囥垺鐓熼柟鎯у暱閺嗙喖鏌熼懠顑㈠綊銈导鏉戦唶婵犻潧鐗滃Σ鍫曟⒒娴h櫣甯涢柡灞诲姂閵嗗啯鎯旈埦鍌滅窗闂佸搫绉查崝搴g不閸撗€鍋撻悷鏉款棌闁哥姵娲滈懞閬嶅礂缁楄桨绨婚梺闈涱槶閸庤櫕鏅跺☉姘辩<缂備焦岣垮ú瀛橆殽閻愬樊鍎旈柟顔界懇瀹曞綊顢曢姀锛勫經婵犵绱曢崑鎴﹀磹瑜旈幊娆掋亹閹烘垹鏌у┑鐘绘涧椤戝懘鎮為崹顐犱簻闁瑰搫妫楁禍楣冩⒑閸涘鎴犲垝閹惧磭鏆﹂柟杈剧畱缁犺崵绱撴担璐細闁告瑥妫楅埞鎴︽偐缂佹ɑ閿┑鈽嗗亝缁嬫帡寮茬捄琛℃婵ǹ椴搁敍蹇擃渻閵堝棙灏甸柛瀣枛瀹曟椽鏁愭径瀣幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙﹩娈介柣鎰綑濞搭喗顨ラ悙杈捐€块柟鐓庣秺椤㈡洟濡疯椤庡洦绻濈喊澶岀?闁稿鍨垮畷鎰板箣閿曗偓閸ㄥ倹绻涘顔荤凹闁哄懏绻堥弻鏇$疀婵犲倸鈷夐梺鍛婄懃缁绘﹢寮诲鍫闂佸憡鎸鹃崰鏍ь嚕婵犳碍鏅查柛娑樺€婚崰鎾诲窗婵犲啯缍囬柕濠忓瘜閸炲墎绱撻崒姘偓椋庣矆娴e摜鏆︽い鎺嗗亾妞ゆ洩缍佸畷婊勬媴閻熸澘绨ユ繝鐢靛█濞佳囶敄閸℃稑纾婚柕濞炬櫆閳锋帡鏌涢銈呮灁闁崇粯鎹囬弻锛勨偓锝庝簼閸e綊鏌嶇憴鍕伌闁诡喗鐟╁鍫曞垂椤旂偓顔嶉梻鍌欑閹测剝绗熷Δ浣侯洸婵犲﹤瀚々鏌ユ煟閹伴潧澧柛娆忕箲閹便劌顪冪拠韫婵犵妲呴崑澶娾枖閺囥垺鍤嶉弶鍫涘妿缁♀偓濠殿喗锕╅崜姘舵倵椤掑嫭鈷戦柛鎾村絻娴滅偤鏌涢悩鑼ら柟骞垮灲瀹曞崬鈽夊▎鎴濆妇闂備礁澹婇崑鍛崲閸愵喖闂繛宸簼閻撴洟鏌ㄥ┑鍡橆棡闁靛洦绻堥弻锛勪沪閻e睗褔鏌$仦璇插闁逞屽墾缂嶅棙绂嶉悙鏉戭嚤鐎光偓閸曨兘鎷洪梺鍛婄箓鐎氼噣鎮炵捄銊х=鐎广儱瀚粣鏃€顨ラ悙鎻掓殻濠殿喒鍋撻梺闈涚箞閸ㄥ鎮¢幘鏂ユ斀闁绘劕寮堕ˉ鐘绘煕鐎n偅宕岄挊鐔兼倵閿濆簼绨撮柡鈧禒瀣厽闁归偊鍓氶埢鏇㈡煕閵堝洤鏋庨柍瑙勫灴椤㈡瑧鎷犻幓鎺斻偖闁诲氦顫夊ú婵嬶綖婢跺瞼鐭夐柟鐑樻煛閸嬫捇鏁愭惔婵堟晼闂佷紮绲介幖顐﹀煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻閸旀瑥鐣烽幋锕€绠绘繛锝庡厸缁ㄨ顪冮妶鍡楀Ё缂佽尪娉曠划濠氭倷閻戞ḿ鍘靛銈嗘⒒閹虫挻鏅堕弻銉︾厵妞ゆ牗绋掗ˉ鍫濃攽椤旂懓浜炬俊鐐€ら崑鎺楀储婵傛潌澶婎潩椤戣姤鏂€闂佺粯锚閻忔岸寮抽埡浣叉斀妞ゆ棁顕у畵鍡欌偓瑙勬礉椤缂撴禒瀣棃闁冲搫鍟伴埣銈呪攽閻橆喖鐏辨繛澶嬬洴閸╁﹪寮撮悘缁樻そ椤㈡棃宕ㄩ婵堢泿闂傚倷鑳剁划顖炲箰閸濄儮鍋撳☉鎺撴珚闁诡喗顨婇、妤呭礋椤戣姤瀚奸梻浣藉吹閸犳劕顭垮鈧崺娑㈠籍閸屾粎锛滃銈嗘礀閹冲酣鎮橀敂閿亾濞堝灝鏋熼柣鎿勭節閻涱噣寮介妸锕€顎撻梺闈╁瘜閸樼厧顕i幎鑺モ拻濞达綀娅g敮娑欑箾閸欏澧电€规洘鍔欏畷鐑筋敇濞戞ü澹曞┑顔结缚閸嬫挾鈧熬鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘遍梺闈涚墕閹冲酣顢旈銏$厸閻忕偛澧藉ú瀛橆殽閻愯揪鑰块柟宕囧█椤㈡寰勭€f挻绮撳缁樻媴鐟欏嫬浠╅梺鍛婃煥缁夊爼骞戦姀銈呯妞ゆ柨妲堥敃鍌涚厱闁哄洢鍔岄悘鐘绘煕閹般劌浜惧┑锛勫亼閸婃牠宕濋敃鈧…鍧楀焵椤掑倻纾兼い鏃傚帶椤e磭绱掓潏銊﹀鞍闁瑰嘲鎳橀獮鎾诲箳瀹ュ拋妫滃┑鐘垫暩婵即宕归悡搴樻灃婵炴垯鍩勯弫鍕煕閺囥劌骞楃€规洘鐓¢弻娑㈠焺閸愵亖濮囬梺缁樻尭缁绘﹢寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悾娲⒑闂堚晝绋绘俊鐐扮矙瀵鈽夐姀鈩冩珳闂佸憡渚楅崰娑氭兜閳ь剛绱撻崒娆愮グ濡炴潙鎽滈弫顕€鏁撻悩鑼暫闂佸啿鎼幊蹇浰夐崼鐔虹闁瑰鍋涚粭姘舵煟鎼存繂宓嗘慨濠勭帛閹峰懘宕ㄦ繝鍐ㄥ壍闂備焦妞块崜娆撳Χ缁嬭法鏆﹀ù鍏兼綑閸愨偓濡炪倖鎸炬慨瀵哥矈閿曞倹鈷戠痪顓炴噺瑜把呯磼閻樺啿鐏╃紒顔款嚙閳藉濮€閳锯偓閹峰姊洪崜鎻掍簽闁哥姵鎹囬崺濠囧即閻旂繝绨婚梺鍝勫€搁悘婵嬵敂椤撶喐鍙忓┑鐘插鐢盯鏌熷畡鐗堝殗鐎规洏鍔嶇换婵嬪磼濞戞瑧鏆┑鐘垫暩閸庢垹寰婇挊澹濇椽鏁冮埀顒勨€旈崘鈺冾浄閻庯綆鍋呭▍婊堟⒑缂佹ê濮堟繛鍏肩懅濞嗐垽鎮欓悜妯煎幍闂備緡鍙忕粻鎴﹀礉閿曞倹鐓ラ柡鍥╁仜閳ь剙缍婇幃锟犲即閵忥紕鍘搁梺鎼炲劘閸庤鲸淇婃總鍛婄厽闊洦娲栧暩缂備浇椴哥敮锟犮€侀弴銏狀潊闁宠泛鐏曢崶銊у幐闁诲繒鍋涙晶钘壝洪弶鎴旀斀闁挎稑瀚崢瀛樸亜閵忥紕鎳囩€规洩缍佹俊鐑藉Ω閿旂儵鍋撳Δ鍛拻闁稿本鐟︾粊鐗堛亜椤愩埄妲搁柣锝呭槻铻i柤娴嬫櫇閻撳顪冮妶鍡樼5闁稿鎹囬弻鐔碱敊閹冨箣濡ょ姷鍋涚粔褰掑箹瑜版帩鏁冮柨婵嗘閻や線姊婚崒姘偓椋庣矆娴e湱鐝跺┑鐘叉处閸嬪倿鏌涢鐘插姎缂佹劖顨婇弻鐔兼倻濮楀棙鐣剁紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣闁逛即娼у▓顓㈡⒑閸涘﹤濮€闁稿鎸绘穱濠囨倷椤忓嫧鍋撻弽顓炵鐟滃繐顕ユ繝鍥ㄥ殟闁靛绠戦崝鍛節閻㈤潧孝闁稿﹦鏁诲銊︾鐎n偆鍘介梺褰掑亰閸樼晫绱為幋锔界厽闊洦娲栭弸娑㈡煛鐏炲墽娲村┑鈩冩倐婵$兘鏁冩担渚敤缂傚倸鍊风欢锟犲窗閺嶎厸鈧箓鎮滈挊澶嬬€梺褰掑亰閸樿偐娆㈤悙鐑樺€甸柨婵嗛婢ь喗顨ラ悙鎼疁婵﹦绮换婵囨償閳ヨ尙鐩庢繝鐢靛仩椤曟粎绮婚幋锔肩稏闊洦鍝庢禍褰掓煙閻戞ê娈鹃柨鏇炲€归悡鐔兼煛閸愩劍绁╅柛鐔风箻閺岋綁鎮㈢粙娆炬闂佸壊鍋掓禍顏堝蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劚缁犲姊虹紒妯诲碍妞わ富鍨堕垾鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢幇鈺佸濞寸娀绠栭幃妤呭礂婢跺﹣澹曢梻浣哥秺濡法绮堟笟鈧鍛婄瑹閳ь剟寮婚悢鍏肩劷闁挎洍鍋撴鐐寸墱缁辨帡宕滄担闀愮捕闂佸疇顫夐崹鍧楀箖閳哄懎绠甸柟鐑樼箑缁辨繈姊绘担鍛婃喐闁稿鍋ら獮鎰板礃瀹割喗缍庣紓鍌欑劍钃卞┑顖氼嚟缁辨帞鈧綆鍋勯婊堟煕婵犲骸鐏$紒缁樼〒閳ь剚绋掑玻鍧楁儗閸℃瑧纾兼い鏃傛櫕閹冲啴鏌i敐鍥у幋鐎殿喗鎸抽幃銏ゅ传閵夘灝銈夋⒒娓氣偓濞佳嗗櫣闁诲繒鍋涙晶浠嬪Χ椤愨懇鏀介柨娑樺娴滃ジ鏌涙繝鍐⒌闁诡啫鍐e牚闁割偅绻勯敍娑㈡⒑缂佹ê濮囬柟纰卞亰閹繝寮撮姀锛勫幍闁哄鐗撶粻鏍ь瀶椤曗偓閺岋綁骞樼€靛憡鍣伴梺鍝勮閸婃洟婀侀柣搴秵閸嬪懘鎮甸弮鈧换娑氣偓鐢登规牎缂備緡鍠楅幑鍥ь嚕鐠囨祴妲堥柕蹇曞У椤ユ繈鏌i悩鍙夊缂佷焦鎸冲畷鎴﹀箻閺傘儲鏂€闁诲函缍嗘禍锝夊箺閺囩偐鏀介柣鎰綑閻忥妇绱掗濂稿弰闁诡喖娼¢崺鈧い鎺戝閳锋垿鏌涘┑鍡楊仼闁逞屽墰鏋摶鐐淬亜閹捐泛鏋旀い鈺佸级閵囧嫯绠涢幘璺侯暫闂佽绻戞繛濠囧蓟閳ユ剚鍚嬮柛鎰╁妼椤绱撴担鍙夘€嗛柛瀣崌濮婄粯鎷呯憴鍕哗闂佺ǹ瀛╅幐鍐茬暦濞差亜鍐€妞ゆ挾鍋熼弻褍顪冮妶鍛闁绘锕崺娑㈠箣閿旇В鎷哄銈嗗姂閸婃洘绂掑⿰鍫熺厾婵炶尪顕ч悘锟犳煛閸涱厼顣抽柍褜鍓涢弫鍝ユ兜閸洖纾婚柟鐐灱閺嬫棃鏌涢…鎴濇灍闁诲繑娲栭—鍐Χ閸℃ǹ鍋侀梺鎼炲劀閸涱厼缁╂繝鐢靛О閸ㄧ厧鈻斿☉婊冾杺闂備礁鎼鍛存煀閿濆钃熼柣鏂垮悑閻掍粙鏌ㄩ弴妤€浜炬繝鈷€灞芥灈闁宠鍨垮杈ㄧ箾閸涱喗绀冪紒宀冮哺缁绘繈宕堕妸銉㈠亾闁垮浜滈煫鍥ㄦ尭椤忋倝鏌涚€n偅宕岀€殿喕绮欓、姗€鎮㈤摎鍌滅秿濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥垹鐤ù鐓庣摠閸庢绻涢崱妯诲鞍闁绘挻鐟╁鍫曞醇閻斿嘲濮㈤梺浼欓檮缁捇寮婚埄鍐╁缂佸绨遍崑鎾诲锤濡も偓閽冪喖鏌曟繛鐐珕闁稿妫濋弻娑氫沪閸撗€妲堝銈呴獜閹凤拷